(`・ω・)「今年最初の投稿です!」

(`・ω・)「本来の音楽療法とは違うかもしれないけど、まあ楽しんでください!」

(・ω・)キター!

~名画の中の洋楽~

「Forrest gump」 1994年アメリカ映画(Amazonより画像)

月並みな表現ですが、「人の能力とは何か?人の幸福とは何か?」を考えさせてくれる名画です。主人公の人生の歩みを彩るように数々のアメリカンポップスの名曲が流れていきますが、その中で二つ好きな曲を歌詞内容とともに紹介します。

Fortunate son by Creedence Clearwater Revival (CCR)

この世の中には生まれつき 愛国心をかき立てて

白と赤と青とで飾った国旗に自然に振り回す

そんなヤツらがいるんだ

そういうヤツらはバンドから

「大統領万歳」が聞こえてくると

その大砲をお前の方に向けてくる

この俺には上院議員の親はいない

俺はそんなヤツじゃない

そんな恵まれたヤツじゃない

富と幸せを約束する銀のスプーンを手に持って

生まれてくるヤツもいる

なんだよ,あいつらは辛い目には遭わないのかよ?

なのに税金の話になって

査察が家まで来てみると 破産して

家財一切売り払わなきゃやっていけませんて顔してやがる

この俺には億万長者の親はいない

俺はそんなヤツじゃない

そんな恵まれたヤツじゃない

この俺には軍のお偉い親はいない

俺はそんなヤツじゃない

そんな恵まれたヤツじゃない

運の悪いヤツなんだ

CCR-Fortunate Son.

Gumpが徴兵されて、ベトナムのジャングルの地獄の戦場に送られるシーンで流れます。歌詞内容はまさに反戦歌そのものです。CCRは1960年代後半から70年代初めにかけて多数のヒット曲を量産しました。Have you ever see the rain?, Down on the corner, Proud Mary, Long as I can see the light, Who’ll stop the rain ?, Green River, Bad moon rising, Lookin’ out my back door, Born on the bayouなどsimple & catchyな曲ばかりです。

Running on empty by Jackson Browne

車輪の下を流れていく道路を眺めながら

夏の草原のように過ぎ去った年月を振り返ってみる

1965年、その時俺は17歳で101号線を北上していた

今俺はどこを走っているのかわからない ただ走り続けているだけさ

走り続けるのさ(空しいままに)

走り続けるのさ(ただやみくもに)

走り続けるのさ(太陽に向かって)

(でも遅れちまっているけどね)

君の愛を失わないように、できることはやっているよ

生き残るためにやるべきことと混同しないようにしないとね

1969年、その時俺は21歳で、その道が俺の進むべき道だと思った

いつのまにその道が今自分のいる道に変わったのか、わからないけどね

走り続けるのさ(空しいままに)

走り続けるのさ(ただやみくもに)

走り続けるのさ(太陽に向かって)

(でも遅れちまっているけどね)

俺が知っている誰であれ、俺の行くどんな場所であれ

人は信じるに足る理由が必要なのさ

(俺以外の人については知らないが)

もし一晩かかるというなら、それでいい

俺が出て行く前に、君が微笑んでくれるなら

恋人よ、君は魅力的だ

君は親切そうにふるまう術を心得ているよね

ゆっくりしたいけど、遅れてしまっているからそうもできないよ

ねえ、自分は何を見つけたいかもわらなくなっているのさ

太陽に向かって走るのさ、でも随分遅れちまっているけどね

Forrest Gump – 05 – Run across America

走り出して最初の曲がRunning on emptyです。その後にIt keep you running, I’ve Got to Use My Imagination, Go your own way, On the road again, Against the windなどの1970年代のヒット曲とともにGumpはアメリカ中を走り続けます。ベトナムの戦場で傷ついた戦友を背負って走ったように。

「Leon」 1994年フランス・アメリカ合作映画(Amazonより画像)

「Forrest gump」がアメリカ中西部を主な舞台にした映画ですが、「Leon」はアメリカ中西部とは対極のイメージのニューヨークを舞台にしています。フランスの名優ジャンレノと少女時代のナタリ-ポートマンが共演しています。エンディングの切なさをさらに深めるような名曲です。やや難解な歌詞なので原語も添えておきます。

Shape of my heart by Sting

He deals the cards as a meditation

彼はカードを配る際 瞑想する時の様に無心となる

And those he plays never suspect

そして其処には何の疑念も生じない

He doesn’t play for the money he wins

彼は金の為にやっている訳では無い

He don’t play for respect

彼は誰かに尊敬されたくてやっている訳では無い

He deals the cards to find the answer

彼は答えを見付ける為にカードを配る

The sacred geometry of chance

神のみに介入が可能な神聖なる配列

The hidden law of a probable outcome

起こりうる結果に隠された大いなる意志

The numbers lead a dance

その数字の駆け引きに人は踊らされる

I know that the spades are the swords of a soldier

分かっている スペードとは兵士が持つ剣

I know that the clubs are weapons of war

理解しているさ クラブとは戦場で使われる兵器

I know that diamonds mean money for this art

そう、ダイヤモンドとはこのギャンブルがもたらす金のこと

But that’s not the shape of my heart

だがハートは俺の心の形とは違う

He may play the jack of diamonds

奴が切るのはダイヤのジャックだろうか

He may lay the queen of spades

或いはスペードのクィーンを置くのか

He may conceal a king in his hand

もしかしたら手の中にキングを隠し持っているかも

While the memory of it fades

だがやがて俺は無心となる

I know that the spades are the swords of a soldier

分かっている スペードとは兵士が持つ剣

I know that the clubs are weapons of war

理解しているさ クラブとは戦場で使われる兵器

I know that diamonds mean money for this art

そう、ダイヤモンドとはこのギャンブルがもたらす金のこと

But that’s not the shape of my heart

だがハートは俺の心の形とは違う

And if I told you that I loved you

俺がお前に愛していると言ったのなら

You’d maybe think there’s something wrong

お前はおそらくこう考える 何かの間違いだってね

I’m not a man of too many faces

俺は沢山の仮面を被っている訳じゃ無い

The mask I wear is one

被っているのは一つだけさ

Those who speak know nothing

何でも言葉にする奴等は勝負の重さを理解していない

And find out to their cost

そして、その代償を払うことになる

Like those who curse their luck in too many places

不運ばかりを嘆いている奴のように

And those who fear are lost

恐れるものに勝利はない

I know that the spades are the swords of a soldier

分かっているさ スペードとは兵士が持つ剣

I know that the clubs are weapons of war

理解しているさ クラブとは戦場で使われる兵器

I know that diamonds mean money for this art

そう、ダイヤモンドとはこのギャンブルがもたらす金のこと

But that’s not the shape of my heart

だがハートは俺の内側にある心とは違う

Sting – Shape of My Heart (Leon)

こちらはオリジナル版です。

CHRIS BOTTI IN BOSTON | Shape of My Heart Sting & J. Groban

フルオーケストラをバックに、いい雰囲気のライブ映像です。

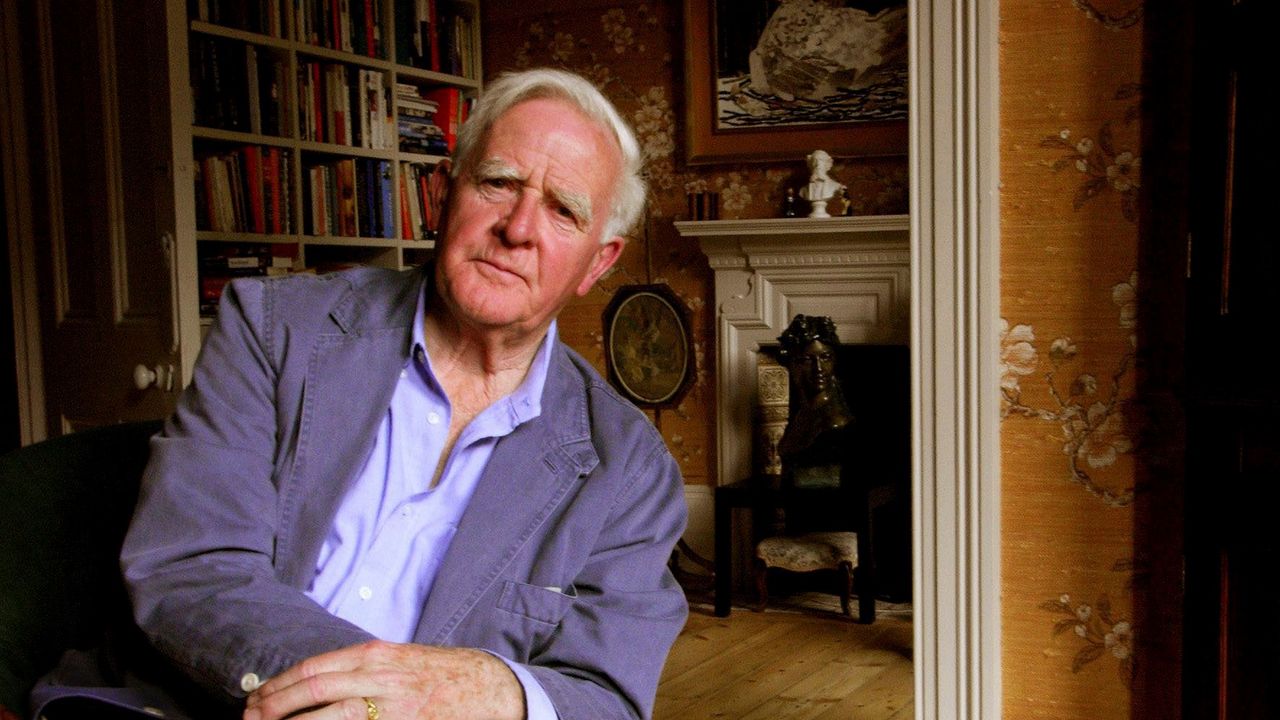

ちなみに、「Leon」の中で狂気?の刑事を演じるのは私の好きな名優ゲーリーオールドマンですが、彼が主演した「裏切りのサーカス」(2011年)もお薦めです。東西冷戦下の二重スパイを描いた渋い映画ですが、最近亡くなったジョンルカレが原作です。「寒い国から帰ったスパイ」「リトルドラマーガール」「ナイロビの蜂」等、彼の作品は多数映画化されています。

裏切りのサーカス(Amazonより)

nippon.com 哀悼・スパイ小説の巨匠逝く:読んでおきたいジョン・ル・カレ作品 2020.12.18

ル・カレは1931年の生まれ。弱冠32歳の年に発表した『寒い国~』の大ヒットが転機となって作家となる以前、英国情報部に勤務していたことは周知の事実である。ル・カレは50年代初頭、オクスフォード大学在学中にMI5(保安局)にスカウトされ、「オクスフォード大学共産主義クラブ」に参加して、情報提供者となっていた。当時、ケンブリッジ、オクスフォードなどの名門大学の学生のなかには共産主義に感化され、後にソ連の二重スパイになった情報部員がいる。卒業後、教職を経てMI5に入ったのは58年、26歳のときだった。その後、MI6に転じ、61年に二等書記官として西ドイツの首都ボンの英国大使館に勤務。63年からハンブルクの領事を務めた。

あらかじめお断りしておくと、ル・カレの描く物語世界はまるで迷路のように入り組んでいる。しかも複雑にいくつもの伏線が張られ、読み馴れないうちは難解に思われるかもしれず、物語の先行きは、まったく見通せない。しかし、やがて全体像が忽然(こつぜん)と見えてくる。そこにル・カレ作品を読む醍醐味がある。

【教授の音楽療法シリーズ バックナンバー】

【教授の音楽療法】第1回 ~深紫伝説、湖上の煙~ 2020.06.18

【教授の音楽療法】第2回 ~Rocket Man~ 2020.06.19

【教授の音楽療法】第3回 ~POLICE~ 2020.07.07

【教授の音楽療法】第4回 ~生まれは”猫年”~ 2020.07.16

【教授の音楽療法】第5回 ~イパネマの娘~ 2020.07.23

【教授の音楽療法】第6回 ~二人のロックレジェンドに愛された女~ 2020.08.06

【教授の音楽療法】第7回 ~(続)二人のロックレジェンドに愛された女~ 2020.08.18

【教授の音楽療法】第8回 ~ダメ、ゼッタイ!~ 2020.08.25

【教授の音楽療法】第9回 ~天は二物を与えることもある~ 2020.09.01

【教授の音楽療法】第10回 ~今度は真面目に映画音楽紹介?~ 2020.09.03

【教授の音楽療法】第11回 ~白日夢 daydream~ 2020.09.15

【教授の音楽療法】第12回 ~Torch Songs~ 2020.09.29

【教授の音楽療法】第13回 ~巨星墜つ!!~ 2020.10.08

【教授の音楽療法】第14回 ~相関研究と経時的研究~ 2020.10.15

【教授の音楽療法】第15回 ~お洒落な感じと言えば、、~ 2020.10.29

【教授の音楽療法】第16回 ~人生の応援歌1~ 2020.11.17

【教授の音楽療法】第17回 ~人生の応援歌2、邦楽編~ 2020.11.29

【教授の音楽療法】第18回 ~人生の応援歌3~ 2020.12.20

(映画.comより)

(映画.comより) (Amazonより)

(Amazonより) (Amazonより)

(Amazonより) (Amazonより)

(Amazonより) (Amazonより)

(Amazonより)

(

(

(

(

(

( (

( (

(