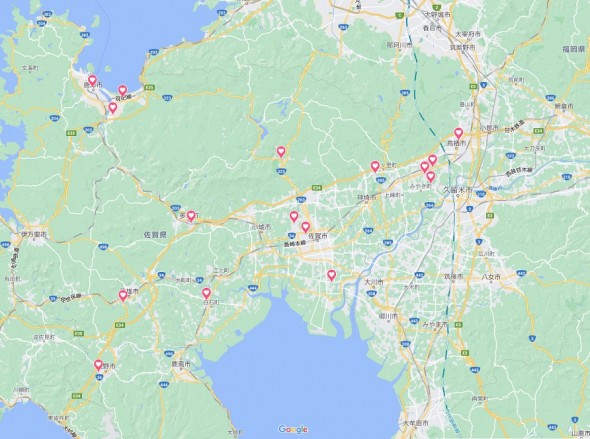

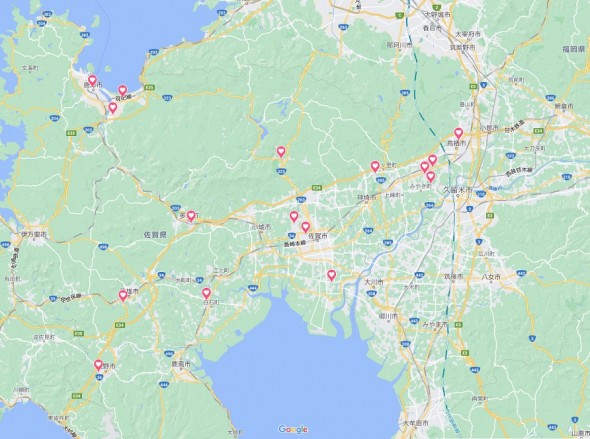

佐賀県精神科病院協会 加盟施設のご紹介

佐賀県精神科病院協会PV

(・ω・)佐賀県内の精神科病院について紹介します。

佐賀市

佐賀大学医学部附属病院

病棟は24床。個室は8床あり、精神疾患に身体疾患を合併する合併症病床としても利用されています。うつ病を初めとする感情障害、不安障害、器質性精神障害、統合失調症などの患者さんが入院の対象となります。

神野病院

もし受診を迷われる時は、まずは相談から始めてみませんか。医師による診察を受ける前に、ソーシャルワーカーや看護師があなたのご相談に乗ることが出来ます。家族の方のみでのご相談もお受けしております。

…病院webサイトがお洒落。見ればわかる。

早津江病院

当院は、佐賀県南東部の川副町早津江において精神科・神経科の病院として昭和31年に開設。「ささえます あなたの心」をキャッチフレーズに、患者さんにより快適な入院生活を送って頂けるよう、清潔で明るく開放的な医療施設を目指しております。精神科はもちろんのこと内科や皮膚科の医師も診療を行い、病院全体の病院機能を高め、よりきめ細かな医療を推し進めています。

さめじま病院

さめじま病院は、佐賀県の北部の山あいの川のほとり、自然に恵まれた環境の中にあります。春には梅や桜、菜の花などが鮮やかに咲き、ウグイスなどの野鳥の声に安らぎ、梅雨頃には白鷺も舞い降り、秋には曼珠沙華があぜ道を彩り、紅葉と共に心を和ませてくれます。水も豊かで、失われつつある四季の変化が身近に感じられる癒しの場所です。

みやき~鳥栖エリア

肥前精神医療センター

当院は佐賀平野の東部、自然の美しい吉野ヶ里町にあり、全国的に有名な吉野ヶ里歴史公園(吉野ヶ里遺跡)に隣接しています。東京ドーム約6個分の広大な敷地には病棟以外にも本格的なグラウンドなど様々な施設が整備されています。また、高速道路のインターチェンジから車で3分とアクセスも便利です。

松岡病院

当院は、昭和43年開院以来、精神神経科を母体としての地域医療の実績を土台に、内科診療部門を充実発展させ、精神神経科、一般内科に加え、専門外来とし て、認知症、循環器、糖尿病、リウマチ性疾患、消化器内科(非常勤)、脳神経外科(非常勤)を開設、精神科および内科救急指定病院として、24時間体制の 診療を行っています。

いぬお病院

福岡県の方にとっても、佐賀県の方にとっても、いぬお病院は通いやすいとこにあります。ためらうことなくお見えになられ、早いうちにうつ病、あがり症、赤面症、パニック障害、統合失調症の治療を始めましょう。楽に過ごせ、楽しくできる生活が待っています。

…病院自体が超お洒落。webサイト見ればわかる。

大島病院

大島病院では、保健面では、脳疾患、精神疾患の早期発見、早期治療。脳ドック検診では、鳥栖市、三養基郡など近隣地域の9割を診ています。また初めての患者さまに分かりやすく、気軽に相談できるようにそれぞれの症状の名前をつけた外来窓口を設置しています。てんかん外来、睡眠障害外来、アルコール外来、認知症外来などがあります。最近問題になっているSAS(睡眠時無呼吸症候群)の治療を行う睡眠覚醒クリニックも行っています。

光風会病院

光風会病院は、平成21年7月開設の「女性専用病棟」をより充実させ、平成25年5月、新たに「ストレスケア病棟」を開設いたしました。最近、急増している気分障害や不安障害などで、「何だか眠れないなあ」、もしかしたら「うつかなあ」と感じられている方々に、リラックスして休息できる場所として気軽にご利用いただきたいと思います。

武雄・中多久・白石・嬉野・伊万里

白石保養院

開かれた精神科病院を目指し、近年は特に、増加してきた気分、不安障害等の相談・治療に力を注ぎ、そして気軽に受診していただける外来診療体制も整えてきました。人間尊重に基づく温かい医療と安らぎのある環境づくりを基本理念に、適切かつ丁寧な診療をご提供し、患者さんの生活の質(Quality)を出来るだけ損なわない治療を目指していきます。

嬉野温泉病院

友朋会は、嬉野市、鹿島市、藤津郡(人口約7万5千人)地域における唯一の精神科医療機関として、一般精神医療と福祉、認知症を含めた高齢者精神医療と福祉、児童・思春期における精神医療と福祉の充実に努めます。

園田病院

仕事や人間関係によるストレスなどが原因で病気にならないためには、不調を感じてすぐのご相談、そして早めに適切な治療をうけることが回復への第一歩です。当院では、お一人おひとりの心の状態に合わせ、ゆっくりと丁寧に診察をいたします。

(画像はGoogleマップから)

(画像はGoogleマップから)

中多久病院

現在では、155床(精神科療養病棟60床、精神科一般病棟41床、認知症治療病棟54床)となり、訪問看護ステーションの他、精神科デイケア(大規模)や重度認知症デイケアを行い、地域医療にも力を注いでいます。関連施設として、介護老人保健施設、認知症グループホーム等を併設、また、精神障害者自立支援法の社会復帰施設としてグループホームや支援作業所等、高齢者や精神障害者の自立のお手伝いも目指しています。

堀田病院

堀田病院は、佐賀県伊万里市にあり三方山に囲まれ前面は海に面した中心部にあります。当院は大正11年に同市大川町長野に創設されました。精神障害者を近隣の農家に数名ずつ委託し漢方薬により加療し始めたのが、精神医療への最初の関わりです。

唐津エリア

もりもと病院

当院では、アルコール依存症の治療にも力を入れております。病院には光が多く、ゆったりとし、患者さん一人一人が自身の時間の流れを持っておられます。担当主治医の治療の軸に沿いながら、患者さんの持つ自然治癒力を引き出せる環境だと思っています。

(画像はGoogleマップから)

(画像はGoogleマップから)

松籟病院

当院は、外来から入院加療まで、心の病気に関する幅広いニーズにお応えする医療機関です。今回、改築により、精神科救急を中心とする閉鎖ゾーン、ストレスケアを中心とする開放ゾーン等を新たに開設し、患者さまの病状に合わせた適切な診療・看護を行うとともに、安心して心地よい入院生活を送っていただく環境を整えることができました。

虹と海のホスピタル

虹と海のホスピタルは、児童思春期、ストレスケアに特化するとともに、急性期や慢性期疾患などの多様なニーズにも対応できる“心のケア”の専門病院です。全国の医療機関から見学に来られる”休職者に対する「リワークプログラム」”も、工夫を凝らしたプログラムとなっていますので、必要な方には是非利用して頂きたいです。

以上。

(画像はGoogleマップから)

(画像はGoogleマップから)

(画像はGoogleマップから)

(画像はGoogleマップから)