森田療法とは、メンタルニュース NO.28、No.35、No.36

外来通院森田療法

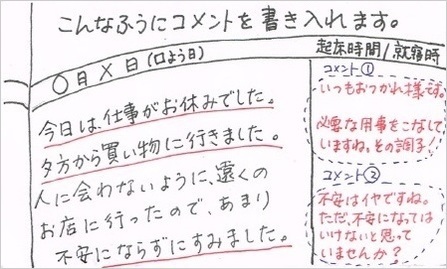

外来森田療法の場合、「日記」が治療の主軸になります。

あずま通り心理相談室 森田療法とは > 日記式カウンセリング(日記療法)とは

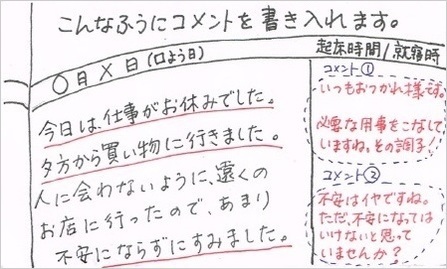

こんな感じ。治療者が返事のコメントを書き込んでいきます。

日記を通じて森田療法の考え方に熟達していくことになる。

森田療法を理解する上で重要な、代表的キーワードを紹介していこう。

「とらわれ」

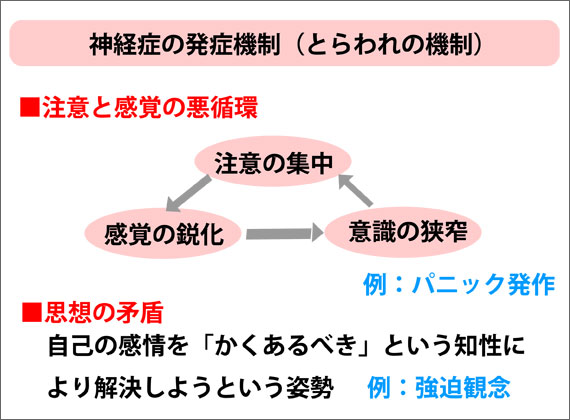

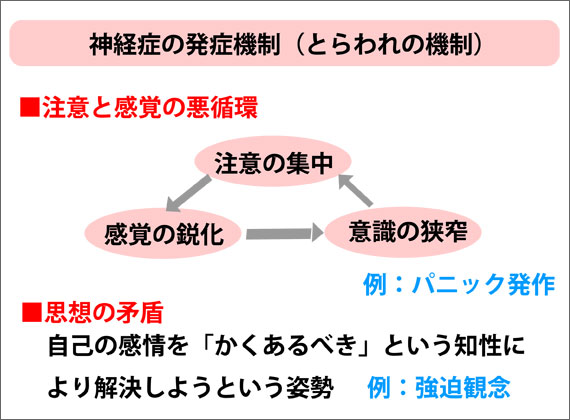

「とらわれの機制」には以下の2つが含まれます。

第1は「精神交互作用」と呼ばれる機制です。例えば偶然の機会に心悸亢進が起こると、ことに神経質傾向にある人はそれに強い不安を覚えて心臓部に注意を集中します。その結果益々感覚は鋭敏になり、さらに不安がつのって一層の心悸亢進がもたらされるのです。身体のどこかに違和感を覚えたとき、その部位に注意を向けた結果、一層違和感が強く感じられ、益々病気の恐れがつのっていくという悪循環は、心気障害に典型的な心理でもあります。

第2は「思想の矛盾」と呼ばれます。一般に神経質性格の人々は不安や恐怖などの感情や身体の感覚を「こうあるべき」「こうあってはならない」という知性でもって解決しようとする構えが強く、そこに不可能を可能にしようとする葛藤が生じるのです。例えば対人恐怖症(社交恐怖)の1種である赤面恐怖の患者さんは、何かの折りに人前で恥ずかしく感じ顔が赤らむといった当たり前の感情や生理的反応を「ふがいない」「もっと堂々としていなければならない」と考え、恥ずかしがらないように努める結果、かえって自己の羞恥や赤面にとらわれてしまうのです。強迫的な心性に関連が深いと考えられています。

…森田療法においては、この悪循環に患者さん自ら気づいてもらうこと、悪循環から脱却してもらうことが目標となります。

「恐怖突入」

恐怖は逃れようとあせると、ますますつのってくるもの。ここで逃げずに踏みとどまり、むしろ恐怖の中に突入していく事が重要。

例えば赤面恐怖で電車に乗れない患者なら「電車に乗って他人の前で赤面をさらけだす」という行為を勇気を持って実行させる。怖いと思っていた対象や行動、現象等は一旦、その中に飛び込んでしまえば(=恐怖突入)自然に消え、これまで容易にできなかった事が出来た事に対して大きな喜びを感じ、次第に勇気を増していくのです。つまり、その行動なり場面なりに飛び込むまでが実は怖い(不安)のであって、飛び込んでしまえば、その対象は自然と消滅するのです。

…「逃れようとあせる、避ける」行動を、森田療法では「はからい」と呼びます。本人としてはやむを得ない、仕方ない、と考えていても、実はこれが悪循環のもと。

「煩悩即解脱」

ときには、過去や将来に様々な連想が広がり、しばしば強い不安や苦悩に襲われることもある。…けど、この時に不安をそのままに堪え忍んでいると、悩みが急速に消失することがある。これを森田療法では「煩悩即解脱」と呼んでいます。

…「不安な気持ちを何とか抑えなきゃ!」という考え方こそが思想の矛盾。悪循環を止めるためには、むしろ何もしないことが大事です。

感情の法則

森田正馬は、自分の着眼点は、感情の上にあって、論理や意識などに重きをおかないと言っています。そこで5つの感情に関する法則を述べています。

感情は…

①そのまま放任すれば山形の曲線をなしひとのぼりしてついには消失する。

②その衝動を満足すれば急に静まり消失する。

③同一の感覚に慣れれば、鈍くなり不感となる。

④その刺激が継続して起こる時と注意を集中する時に強くなる。

⑤新しい経験によってこれを体得し、反復によりますます養成される。

…気分・感情というものは天気と同じ、自然な反応として起こるもの。それを症状だと見なして排除しようとするから悪循環になってしまう。

気持ち・感情が中心の生活となってしまう”気分本位”から、「とりあえず今できること、やるべきことは何だろう?」という目的本位へと変えていきましょう。

~常に何かをしている生活~

森田療法 個々の症状の心構えと対策

「最善の方法は仕事をすることにある。症状はあるままに、初め易より難に進み、次第に自分にとって、無理と思われるくらいのこともやる。仕事もなるべく手足を動かしてやるようなことがいい。苦痛不安がなくなったら仕事をやるというのではなく、苦しみはあるものと心得て、そのまま常に何かやる。仕事は種々変化があっていい。変化が休養になるので特に休む必要はないのである。」

「不断の仕事によって人は外向性を馴致(くんち)し、また苦痛があっても、やればやれるという自信も体得し、次いで苦痛もうすらぐのである。不安苦痛のあるごとに仕事を休むということになれば、不安苦痛がますます恐ろしいものに感ぜられる。」

「生の欲望」

不安や恐れは、よりよく生きたいという人間本来の願い(生の欲望)と表裏の関係にある。

たとえば社交不安症(社交恐怖)の人たちが抱く「他人から悪く思われるのではないか」という不安の裏には「人からよく思われたい、認められたい」という欲望があります。また病気不安症(心気障害)の人の「深刻な病気にかかっているのではないか」という懸念の裏には「健康でありたい」という欲望が存在します。このように不安や恐れとその裏にある願い(欲望)は、どちらも自然な人間心理の両面に他ならないのです。

これらの不安や恐れを異常なもの、あってはならないものと考え、それらを排除しようと努める結果、かえって不安や恐れが増して、症状にとらわれていくのです。

…ちなみに私が森田療法の研修に参加した際、

(・ω・)質問です!生の欲望が見つからない、心当たりが無い場合はどうすれば良いですか?

(´□ω□)「絶対ある。少なくとも病院に来た人なのだからね」

と教えてもらいました。なるほど。

これらの理論を踏まえて…

日記においては、話題の土台を日々の生活におき、問いかけることから始まります。たとえば、「何をよくしたいのか」という問いから始まり、さらに「どのようによくなりたいのか」、あるいは「よくなった後はどんな自分になりたいのか」といった問いかけを重ねていきます。主としてその日の行動の記載をします。ポイントとしては、毎日の行動の事実を中心に記載し、その時の感情や気分にとらわれないように注意を促します。そして毎日の行動を日記につけ次回の受診時に治療者に見せます。治療者は森田療法の立場からコメントを加え指導します。

また最近の日記療法には、伝統的な森田療法のそれとは異なるやり方も実践されています。例えば治療を始めるに当たり、患者に「どんなことであっても、それが症状であっても、不満であっても、怒りであっても、感じたままに書くこと」を勧めます。それはその人がさまざまな感情を中心に、行ったこと、考えたことなどの体験を一日の終わりに振り返り、それを見つめて、主体的に書くことを重視するからです。

…日記を始めると、最初はほぼ「症状」「感情」に関する話題ばかりになります。当たり前ですけどね。

そこから少しずつ「生活」「事実」「できること」へと意識を向けていき、「やりたいこと」「積み重ねてきた自信」を身に着け、生き方上手になりましょう。

森田療法における完治は「症状の消失」ではありません。「再発再燃のない状態」が目標です。

患者さん(´・ω・)「…一か月半ほどの田園生活で得たものは、ただこの日記一冊に過ぎません。この数日で帰京しますが、私は何者(原文ママ)をも得なかったようです。神経質が全快したとは思われませんが、別に悲しくも心配でもありません。」

森田先生(・∇・)「これが全快です。何物をも得なかったのが大なる賜であります。もし君が予期した通り、人前で顔が赤くならないようになったらば、それは無恥堕落の人となり終わりましょう。何物をも得なかったために、君は大なる力を得ました。それは君も知りません。唯君の将来に大なる抱負なる人生が開けました。只神が知っています。ああ神は讃む(ほむ)べきかな。」

森田先生と患者さんの日記の、最後の1ページ。

まとめ

精神的に不安定な患者さんに「無理しなくて良いんですよ」と言わず、むしろ「迷う暇があるなら体動かせ!」というマッスルな精神療法。

森田療法の凄いところは「病気であり、症状が出ており、治療する」という西洋医学の考え方と真逆であること。

「そもそも病気だ、症状だ、と考えることに意味は無い。そんな事に振り回されてないで人生よりよく生きるべし!」

ベストな治療法とは言いませんし、適応疾患も限られてはいますが、こうした「とらわれない」考え方というのは、精神科の心構えとして大事な要素です。

あるがままを受け入れ、やれることやっていこう!

(´□ω□)「ただし森田先生、」

(・∇・)『”とらわれない”という考え方にとらわれてもダメだぞ!』

(´□ω□)「とも言ってたけどね!」

(・ω・)とらえどころが無くなってきた気がする

以上。