(´・∀・)「以前にもご相談しましたが、周産期のリエゾン案件が、どんどん増えています!」

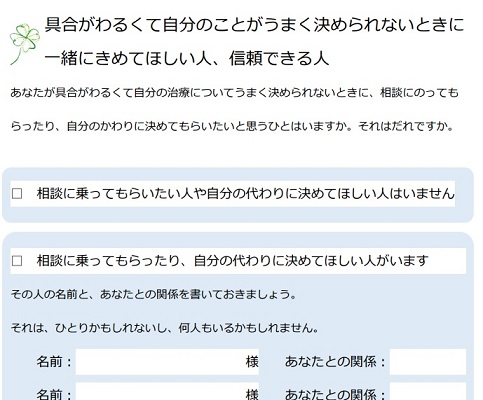

というわけで今回、周産期メンタルヘルスについて纏めていきます。

日本産婦人科医会

ホーム>女性の健康Q&A>妊娠・出産> 産後うつ病について教えてください

ホーム>ニュース>2017年のニュース>販売開始「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」

マタニティブルーと産後うつの違い

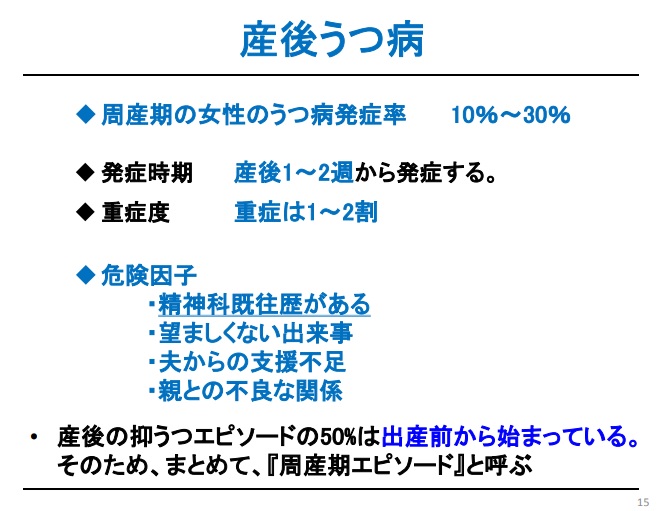

産後うつ病はおよそ10%の罹患率があり、気分の落ち込みや楽しみの喪失、自責感や自己評価の低下などを訴え、産後3か月以内に発症することが多いです。マタニティブルーズが通常は1-2週間でおさまるのに対し、症状は2週間以上持続します。マタニティブルーズがあった女性は産後うつ病発症のリスクが高まると言われています。

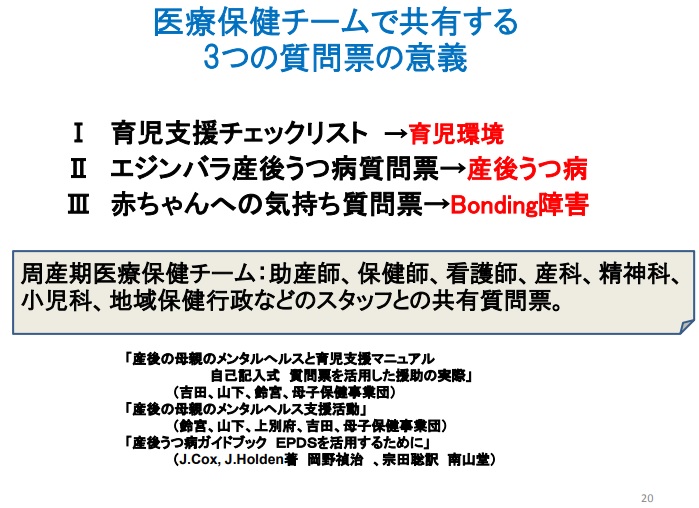

2019年現在、産後うつ病の早期発見と支援のため、産後の健診(産婦健康診査事業)によるEPDS(エジンバラ産後うつ病質問票)を用いたスクリーニングが開始されております。EPDSでは診断することはできないので、うつ病の診断には精神科医の診断が必要となります。自殺念慮がある場合、自責感が強い場合、家事や育児などが行えない場合などは精神科医の受診が必要です。そして治療には薬物療法だけでなく、パートナーをはじめとした家族や、医療スタッフ、地域の保健師などとの連携が重要となります。

※メンタルヘルスケアマニュアルより

日本の周産期医療は、身体管理や治療については今や世界一の安全性。しかしその一方で、心のケアが立ち遅れてきたことは否めない。児童虐待を疑う事例は年々増加し続けており、妊産婦のうつ病は、妊娠や出産に関連した身体疾患より頻度が高く、また自殺の頻度も産科異常による母体死亡を上回っていることなどが徐々に明らかになっている。

虐待の内容でみると、身体的虐待やネグレクトの割合は徐々に減少している一方で心理的虐待が増加しており、これは子供の面前での配偶者暴力(面前DV)の増加が一因と考えられている。心中による虐待死では保護者自身の精神疾患・精神不安が 59.3%で最多であり、次いで育児不安や育児負担感が 33.3%と続いており、精神疾患の存在と育児の負担が大きな要因になっている。

2016 年、竹田は東京都監察医務院との共同で、2005 ~ 2014年の 10 年間に東京 23 区で発生した妊産婦の異常死を分析し、この間に 63 例の自殺が起こっていたことを発表した(妊娠中 23 例、産褥1年未満 40 例)7)。この数字は産科異常による妊産婦死亡率(東京都)の2倍以上であったことが大きな衝撃であったが、さらに自殺した妊婦の約4割がうつ病または統合失調症であったこと、産婦の6割が産後うつ病をはじめとする精神疾患を有していたことが明らかになり、妊産婦のメンタルヘルスケアの重要性を再認識させる重要な報告であった。

※まず資料2より抜粋。

周産期母子医療センターの整備が進み、医療計画や周産期医療体制整備計画で輸血の準備、救急医療との連携等が周知された。その結果、出血や脳・心疾患合併等への対応については比較的整備されたが、「精神疾患合併」に対する対応可能施設の割合が低い。

・精神疾患合併妊婦の割合は近年2.5%前後で推移している。

・精神疾患合併妊婦の帝王切開率は30%超で、全分娩における帝王切開率(約19%)より高い。

2009-2011年間に、大阪府立急性期総合医療センターで取り扱った出産事例1,166例(搬送事例等を除く)について、精神疾患を合併していた152例(精神疾患群)と合併していなかった1,014例(対照群)を比較したところ、早産・低出生体重児のリスクが高いなどの傾向がみられた。

~平成28年度診療報酬改定~

ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク妊産婦共同管理料に、以下が追加された。

・精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)

精神疾患合併妊娠は、帝王切開率が高く、産科的合併症、新生児合併症のリスクが指摘されており、精神科医等による内服治療も含めた専門的・医学的な管理が必要である。

※資料3より

※資料4より一部紹介

この厚生労働省の資料4、

「厚生労働省 「周産期医療体制のあり方に関する検討会」2016年8月24日

周産期のこころの医療の課題 三重大学 保健管理センター 岡野禎治(pdfデータ直リンク)

は、専門職向けに凝縮された内容で若干ヘビーだけど、非常に良く纏まっています。精神科、産婦人科に携わる方は是非読んで欲しい。

※補足:Bonding障害とは

周産期のメンタルヘルス 赤ちゃんを愛せない?ボンディング障害

赤ちゃんが生まれると、愛おしくなり、「我が子を守りたい」という気持ちが強く湧きます。このように、お母さんが自分の子どもに抱く気持ちのことを、お母さんから赤ちゃんへの「ボンディング」と呼びます。しかし、何らかの要因で赤ちゃんに愛情や関心などが湧かない場合があります。この状態のことを「ボンディング障害」と呼び、診断・治療・支援のあり方について検討が行われています。

現在、産後の家庭訪問で話を伺ったり、病院で訪問看護を検討したり、一緒にその対処法を考える仕組みが広がりつつあります。さらに、お母さんと赤ちゃんとが触れ合う時間を設けるカンガルーケアや、親子の様子を動画に撮影して専門スタッフがフィードバックするガイダンスの有効性が報告され始め、治療法も明らかになりつつあります。

もし、赤ちゃんがかわいいと思えないことがあっても不思議ではないこと、そのことについて一緒に考えていく場所があることを忘れないでください。

出産後1000人に1人の産褥精神病

出産の後に、幻覚や妄想などの症状があらわれ、非常に混乱した状態になってしまう場合があり、「産褥期精神病」と呼ばれています。妊娠・出産にともなって起きる心の病気として一番良く知られている「産後うつ病」は約10〜20人に1人が経験するのに対して、産褥期精神病は、約1000人に1人が発症する病気であるため、聞いたことがない人も多いかもしれません。予後は良いと考えられていますが、まだ良く分かっていません。

産褥期精神病にかかると、家族や地域の支援を借りて育児は一休みして、精神科で入院して治療に集中することになります。入院中には、お母さんの治療だけでなく、退院後の地域での支援体制を整え、家族に病気について理解してもらう機会をもうけ、自宅で過ごしやすい環境づくりを行います。また、次のお子さんの出産のときにも同じような症状になる場合があるため、その後の出産は、精神科と産婦人科のいずれもの体制が整った病院で行うことが推奨されます。

まとめ

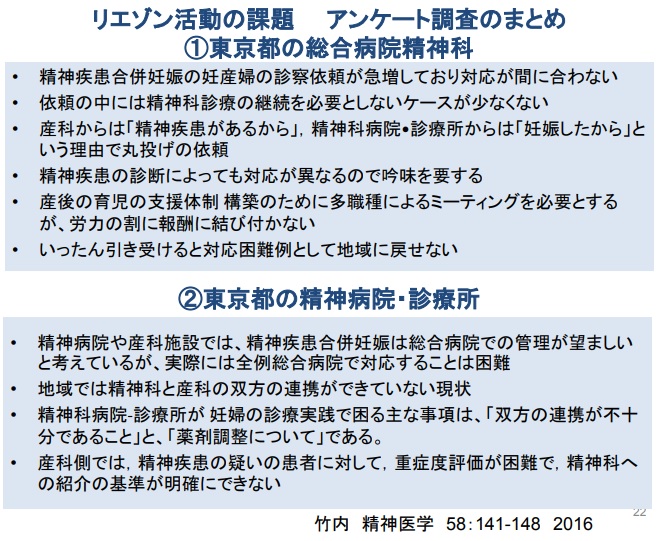

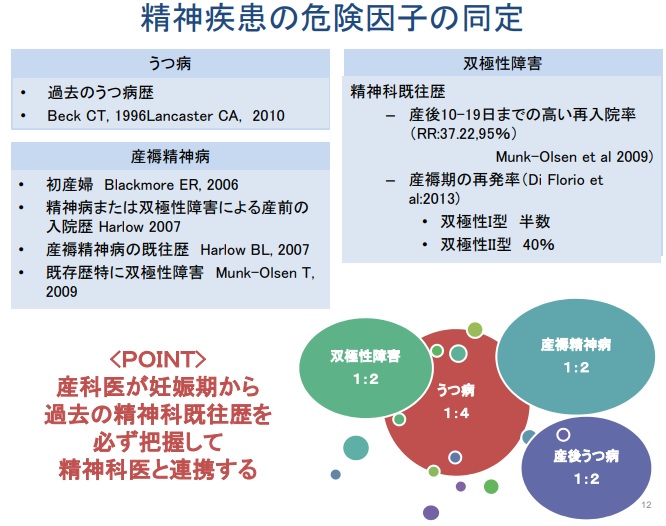

精神疾患の既往をもつ妊婦さんは、もともとの精神疾患の再燃・増悪、産後うつをはじめとした周産期の精神疾患を発症するリスクがあります。帝王切開、産科的合併症、新生児合併症、自殺・児童虐待のリスクとなるため、精神科との連携が望ましいと考えられます。

ただ、「精神科と周産期治療を同時に対応できる医療施設」は少ないのが実情で、今後更なる対策が求められています。

(´・∀・)「特に困っちゃうのが、『妊娠が判明したので精神科の薬を中止したら、すっごく症状悪くなっちゃいました!』というケースです」

(´・∀・)「確かに、妊婦さんに使わない方が良い薬もありますが…ほぼ安全と考えられている薬もたくさんあります。なので、『中止した方が良いかどうかも含めて』まずは精神科に相談して下さい!症状が悪くなる前の、早めの対応が大事なんです!」

(・ω・)まずはご相談を!

以上。