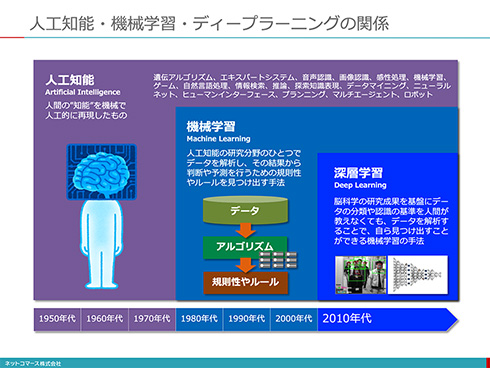

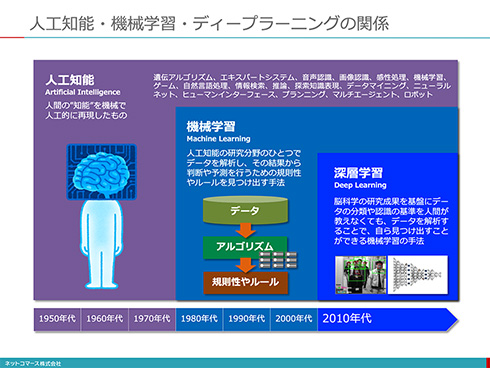

コレ1枚で分かる「AI、機械学習、ディープラーニングの関係――人間の“知能”をいかに再現するか」 2018年12月31日

人工知能(AI:Artifical Intelligence)は今もっとも熱い分野。様々な研究に活用されており、日常生活においても某掃除機や自動運転技術などで普及しつつある。基本的な知識を解説。

分かりやすさ優先で書きます。正しく理解を深めたければ各自「人工知能 手法」で検索されたし。

そもそもコンピューターとは

複雑怪奇な仕組みで動いているように見えるが、正体は「電卓」である。計算してるだけだ。

プログラミングとは

オルゴールの仕組みと大して変わらん。人間が書いた「コード」をコンピューターが読み取り、その指示通りに計算結果を出してる。

ちなみに「プログラミングする」なんて言い方は素人丸出し。「コーディングする」と表現すれば上級者っぽく見せかけることが出来ます。

人工知能(Artifical Intelligence)とは

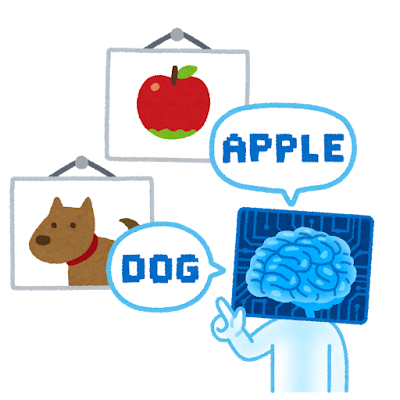

「人間が出来る”判断”を(面倒くさいので)コンピューターにやらせる」プログラム。それがAI。

ここから本題。

初期のAI

1956年頃からAIの概念が生まれ、研究が始まった。初期はチェストか将棋みたいなゲーム…つまり限定された状況のなかで、最適解を出すこところまでが限界。人間の判断力を再現しようとすると、あらゆる複雑な条件、要素すべてを想定しなければならず非現実的だし、矛盾した条件に出くわした時、融通をきかせたりする応用力の再現ができなかった。

機械学習

コンピューターの性能が上がったこと、プログラミングの技術が向上したこと、インターネットの普及により大量のデータを集めやすくなったことで、機械学習と呼ばれる手法が発展した。これは「データを解析して、分類や区別、判断や予測を行うための規則性やルールを見つけ出す」というものである。

ただ、「どうやってデータを分析するか」「どこに注目させるか、どこは無視させるか」というセッティング(アルゴリズムの設計)までは、人間がプログラミングしなければいけない。このセッティングの上手い下手でAIの性能が決まる。

ディープラーニング

人間の脳の働きを再現すれば良いんじゃね?ということで生まれた機械学習の手法が、ディープラーニング。人間によるセッティングは最初だけで、後はデータを与えれば与えるほどAIが勝手に学習・判断力が向上していくという優れもの。

ビッグデータ

データのじかん そもそもビッグデータとは? ビッグデータの定義から活用例までご紹介 2018.09.17

最近よく聞く言葉なので、ついでに解説。

定義としては「様々な形をした、様々な性格を持った、様々な種類のデータ」。定義を聞いただけでは「なんじゃそりゃ?だからどうした」で終わってしまうので、具体的な例を挙げて説明する。(私の理解が正しいかどうか自信は無いが…)

主に研究分野。企業のマーケティング調査でも同じ。

これまでAIを活用してデータを分析するとき、「Aという薬とBという薬、どっちの方が効き目がある?」「月曜日に一番売れている商品はどれ?」みたいに、テーマを絞り込んだり、条件となるデータを選別しておく必要があった。しかし現在、あらゆる、大量の、情報を、データとして保存し、時にはインターネットを通じて入手することが出来る。その結果…「薬というか、天候が体調に関係しているっぽい」「どれが売れているか、というより〇〇駅が改装してから月曜日の人の流れが変わっている」など、今まで見過ごしてきたデータから答えを出す、という事が可能になったわけだ。

なので今後は「あらゆるデータを取り、保管し、共有する」ことが前提となる時代なのだ。

人工知能の弱点

たまに「話は聞かせてもらった!AIの進化で人類は滅亡する!」なんて言われることがありますが、いくら進化したところでAIは計算機を動かすプログラムに過ぎない。人間ではあり得ないような、とんでもない弱点があったりします。

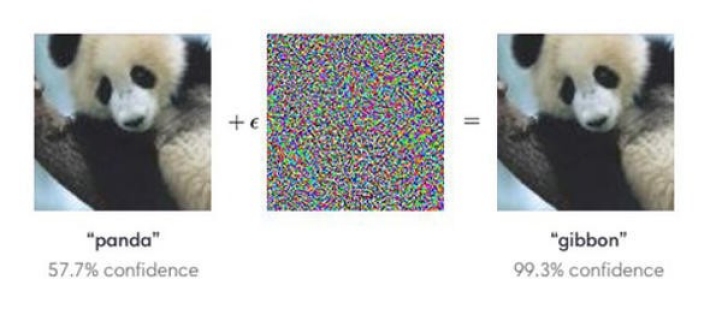

So-net セキュリティ通信 AIだって騙される?AIの抱える弱点とは一体何か 2019.05.10

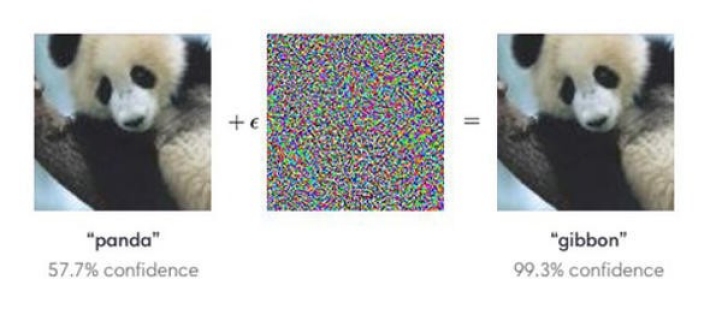

データを与えて学習させるとき、とんでもないノイズ画像を混ぜてしまった結果、AIがパンダをテナガザルと認識してしまうようになった。人間であれば絶対に騙されなくても、AIは誤認識してしまう…アドバーサリアル・エグザンプルズ(敵対的サンプル)と呼ばれます。

AI研究所 AIが学習しすぎる?「過学習」問題とそれを抑制する方法 [最終更新日]2020.09.22

例えるなら「過去問を丸暗記してテストを受けた結果、応用問題に全然答えられない」学生の状態。出来上がったAIがテスト段階では上手く作動したように見えても、実際にデビューさせたら全く使い物にならない。サンプルで与えたデータの分析だけに特化してしまった…これを過学習(過剰適合)と言う。

こうしたAIが抱える弱点は、プログラミングする人間の腕次第では解決できる。が、やはりAIは「想定していなかった状況」に追い込まれると全く融通がきかない、とんでもない失敗をしでかす可能性がある、というリスクは決して消えることが無いだろう。

まとめ

ちなみに私事だが数年前、高校の同窓会で再開した旧友(プログラミング、情報解析のプロ)に

(・ω・)AIが人間を超える日が来るって本当?

と聞いたら

┐(´~`)┌「なワケ無ぇ。むしろどうすりゃ超えられるのか教えて欲しいくらいだ」

と言ってました。うん。そういうことらしい。

AIの技術は進化していますが、設計・メンテナンスが必要という点で結局、まだまだ人間の手が必要。

人間は試行錯誤、失敗を繰り返しながら成長していくものですが、AIに求められるものは結局「計算機を通した」間違いの無い答え。失敗することもある人間の判断力というものを機械で再現すること自体、よく考えると矛盾している気がする。

(Amazonより)

(Amazonより)

(`〇-〇)「この本オススメだよ」

以上。

![]()

![]()

(

(

(

(

(

(