ウェブセミナー(リモート勉強会)

(`・ω・)「皆さん、今日のお昼にwebセミナーやります!僕が発表します」

(`・ω・)「座長は、M病院のF先生!若手ながら活躍されています」

(・ω・)おお知ってます!私の研修医時代の上司でした

(`・ω・)「君のことも覚えていたよ!『よろしくお伝えください』と」

(・ω・)嬉しいッス!

~開幕前~

(`・ω・)「いやー緊張して昨日は眠れなかったよ!たった4時間」

(・ω・)教授にしては珍しい。普段は7時間でしたね

(`・ω・)「肩も痛くってね。コロナのワクチン打ったとこ」

(´・∀・)「奇遇です、僕もワクチンの痛みで眠れなかったです」

Σ(・ω・)もしや副作用?!

(`・ω・)「いや大したことないよ。登山後の肩の筋肉痛に比べれば」

(´・∀・)「そんなに激しいんですねー」

(`・ω・)「そろそろ時間。僕の部屋(教授室)で放送するんで、行ってくるねー」

(・ω・)よろしくお願いします!

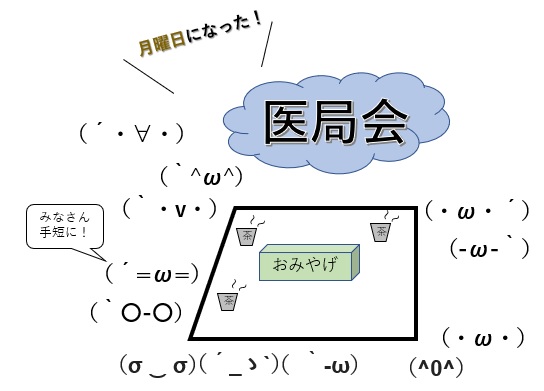

(´=ω=)「zzz」

Σ(・ω・)医局長、もう寝てる

~放送開始~

(´〇ω〇)「皆さんこんにちは。それでは始めます。初めに門司先生のご紹介です」

(´〇ω〇)「昭和60年 九州大学医学部卒業、その後…んと、き、九州大学で助手をつとめたり、准教授…あ、えっと、佐賀大学の准教授となり、現職に至ります。と、とにかく多くの学会に所属し、視覚を所得されております」

(・ω・)…嚙んでる!噛んでる!

( `-ω)「教授の発表の座長って、若手にとっては滅茶苦茶緊張しますよね」

(`・ω・)「どうも!それでは始めます。うつ病に関する最新の知見で~」

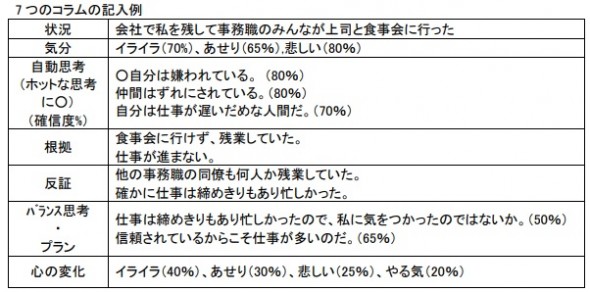

(・ω・)(内容全部は載せられませんが、ポイントだけ紹介します)

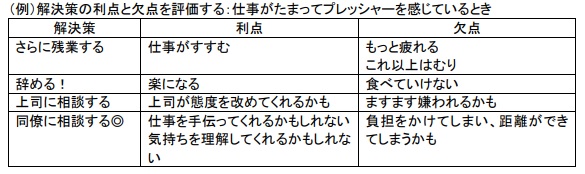

(`・ω・)「うつ病になると『集中力や注意力の低下』『記憶力の低下』など、いわゆる”認知機能”が低下することがあります。」

(`・ω・)「分かりにくい症状ですが注意が必要です。再発率や、復職までの期間に影響を与えます。」

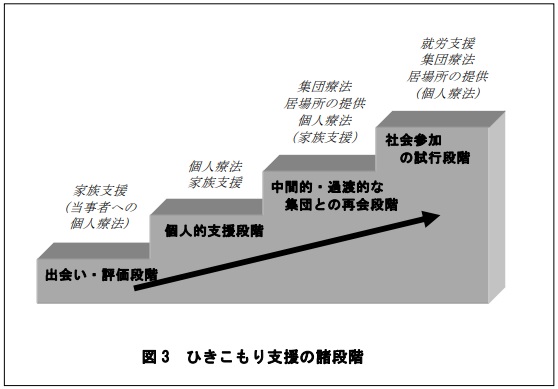

(`・ω・)「昔のうつ病治療は”症状を治す”が目標でしたが、現代では”リワーク(復職)”を目指すのが大事です。症状が治ってもこれまで通りの生活に復帰できない…というのは、患者さんにとっては辛いことなんです。」

(`・ω・)「基本は”ステップごとに、ゆっくり進めていく”です!日常生活のリズムを整え、短時間の慣らし勤務を経て、最終的に通常業務。いきなりフルタイムに復帰、はオススメできません」

※参考資料

うつ病の休職者を復職させる場合の注意点5つを弁護士が解説!

(`・ω・)「何はともあれ、うつ病の治療は”早めに気付き、早めに治療する”が大事です。発症から治療までの期間が短いほど、復職までの期間が短くなりますよ!」

~終了後~

(`・ω・)「お疲れ様!みんな観てくれてありがとう」

(・ω・)勉強になりました!

(`・ω・)「いやぁお腹空いた、お昼ご飯これから食べます」

Σ(・ω・)まだ食べてなかったんですね

(`・ω・)「ところで気付いたかい?発表スライドのTMSのとこ、座って治療受けてる人の写真」

(´・∀・)「あれ僕です」

Σ(・ω・)リエゾン医長だったんですか

(`・ω・)「いやぁ、患者さんに写真お願いするのも難しいから、身内で撮れば良いか、という。」

(`・ω・)「それにしてもwebでの講演って良いね!移動しなくても議論できるし、何より参加者数」

(`・ω・)「地方の勉強会って、参加を呼び掛けてもなかなか集まらないんですよ。大抵、平日の夜だし」

(`・ω・)「でもインターネットなら、同時に沢山の人に観てもらえる!良い時代になりましたね」

(・ω・)リモートワークとしても、今の時代にマッチしていると思います!

以上。