宇宙飛行士から学ぶ「自己隔離中の睡眠の質を高める方法」とは?

https://gigazine.net/news/20200501-sleep-well-like-an-astronaut/

説得力が凄い。

宇宙ですら人は眠ることが出来る。

佐賀大学医学部のwebページにて、

“新型コロナウイルスの 佐賀県の現在の情報と 佐賀大学病院の役割”

というタイトルの10分間の動画が配信されています。

https://www.med.saga-u.ac.jp/video/800-27-igakubu-gyouji-video.html

佐賀県新型コロナウイルス対応医療提供体制強化本部(通称、プロジェクトM(なんかカッコイイ))の本部長である、

当院高度救命救急センター、阪本教授(イケメン)より、

佐賀県の現状(けっこう深刻です!)、大学病院の役割について詳細に語られています。

佐賀県の医療に携わっている方々は必見。

以上。

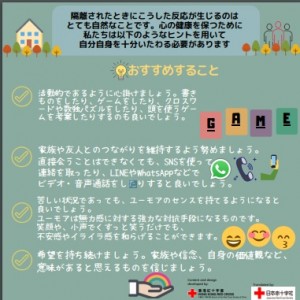

日本赤十字社より

新型コロナウイルス感染症対応に従事されている方のこころの健康を維持するために

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200330_006139.html

第2の感染症(心理的)=不安・恐れ

第3の感染症(社会的)=嫌悪・差別・偏見

困難な状況で働く職員がこころの健康を維持するために必要な4要素

・職務遂行基盤(スキル、知識、安全)

・個人のセルフケア

・家族や同僚からのサポート

・組織からのサポート

よく纏まっていると思います。

医療従事者向けと、自宅待機の一般者向け、それぞれポスターあります。

みんな不安だからね、仕方ないね。

やれる事やっていきましょうぞ。

以上。

http://www.jhpia.or.jp/product/mask/mask3.html

一般社団法人 日本衛生材料工業連合会より

日本でのマスクの歴史は、明治初期に始まります。当時のマスクは、真ちゅうの金網を芯に布地をフィルターとして取り付けたものです。主として粉塵よけに利用されていました。このマスクが、1918年のインフルエンザ(スペイン風邪)大流行をキッカケに、予防品として注目を集めるようになります。

文春オンライン 100年前のスペイン風邪流行のさなか、マスクをして登校する日本の女学生たち より

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/031600175/

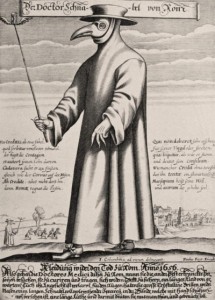

NATIONAL GEOGRAPHIC ペスト医師、奇妙な「くちばしマスク」の理由 より

このマスクは、17世紀のフランスの医師シャルル・ド・ロルムが考案したとされている。フランス国王ルイ13世をはじめ、多くのヨーロッパの王族を治療した医師だ。

「長さ15センチのクチバシのような形で、中に香料を入れていた。穴は鼻孔近くの左右に1箇所ずつの2つしかなかったが、呼吸をするのには十分だった。クチバシに仕込んだハーブの香りを、吸い込む空気にまとわせることができた」という

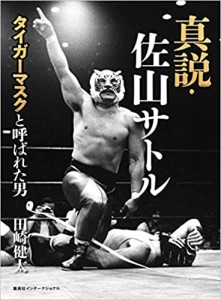

https://www.ninomiyasports.com/archives/37310

SPORTS COMMUNICATION マスクマン、2つの歴史 より

「19世紀の後半、フランス人のレスラーがマスクを被って試合を行なったという話があり、これが一番古いというのが最近わかった」

「今でこそマスクマンはヒーローというイメージがあるが、この頃はそうではなかった。マスクは自分の素性を隠すためのものだったんだよ」

amazon.co.jpより画像

ガスマスクの誕生と進化、塹壕戦から浸透戦術への変化および考察については、また次の機会に記載します。

以上。

社交における三大タブー

政治 宗教 野球

教授「公式ホームページだからね。政治的な話題は避けてね!(やれ)」

「わかりました(ひとまず野球で行くか)」

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO55287400R20C13A5000000/

”インド版、巨人の星”をご存じかな?

野球ではなく、よく似たスポーツである”クリケット”を題材とした作品だ。

ローカライズって、良いよね。互いのリスペクトを感じる。

以上。

https://jasaga.or.jp/kateisaien/yasai/

JAさが

若人達よ、将来の危機に備え、農業の基本を習得しようぞ!

ちなみに映画インターステラーで、元宇宙飛行士である主人公が農家に転職して生活してる、

っていうオープニングシーンがとても印象的でした。

やっぱり人類の危機においては、農業が大事なのだ。

ちなみに私、試しにハツカダイコンを育ててみたのですが

20日以内に収穫するのを忘れて2か月以上放置したところ

マンドラゴラみたいな奇怪な有機物へと変わり果てていた。

もの作りは割と好きなのですが、生き物を育てる、というのは苦手なようだ私。

以上。

私自身、十分な知識を有している自信に乏しいため突っ込まれるとボロが出そうなので、あくまで簡単な復習として…

https://bellcurve.jp/statistics/course/14802.html

統計WEBより。

感度…実際にその病気に罹患している人の中で、検査で陽性になった人の割合のこと。

特異度…その病気に罹患していない人の中で、検査で陰性になった人の割合のこと。

理想的には、感度・特異度が両方とも100%近ければ、病気の見落とし無く、結果が陰性なら安心、ということになります。

ただ現実的には、そうした検査は存在しない。必ず偽陽性、偽陰性が出ます。

感度が高い・特異度が低い検査だと…

・陽性 → 病気の可能性はあるが、病気でない(偽陽性)可能性もある。

・陰性 → 病気でない(真陰性)可能性が高い。おそらく安心。

感度が低い・特異度が高い検査だと…

・陽性 → 病気である(真陽性)可能性が高い。やばい。

・陰性 → 病気でない可能性はあるが、病気(偽陰性)の可能性もある。油断すんな。

無理やり擬人化して考えると、

感度が高い先生は「疑わしければ陽性!」という心配性

特異度が高い先生は「陽性なら見逃さんけど、迷ったら陰性で。」という慎重派

ってところか。

検査、治療法が簡易かつ安価なら、感度が高い検査をガンガン行うべき。

検査も治療も、医療資源が限られている・高価なら、特異度が高い検査で本当に治療が必要な人に絞り込むべき。

では、現在流行しているCOVID-19の場合はどうか?

https://www.jrs.or.jp/modules/information/index.php?content_id=1468

https://www.jrs.or.jp/uploads/uploads/files/information/20200325v1.220200323.pdf

日本呼吸器学会

COVID-19 に関する一般的な質問に対する現時点での文献的考察 2020/3/25 より

58 例の年齢一致コホートで 4 人の米国の放射線科医が COVID-19 を非 COVID-19ウイルス性肺炎と区別する精度は 97%(95%CI:88-100%)、88%(95 CI :77-95%)、83%(95%CI:71-91%)及び 84%(95%CI:73-93%)であり、感度は 70〜93%、特異度は 93〜100%でした。

とのこと。

PCR検査については言及が少ないですが、少なくとも感度が低い・特異度が高い、のが現状のようです。

無症状の感染者も多い事、重症化した場合は集中治療室・人工呼吸器を要するなど医療資源が限られていることを考慮すると、

「有症状者に絞り込んで検査を行う」

「陰性でも安心できないんだから、全国民が感染リスクを抑える努力を」

という現状の対応は、概ね妥当なのではないかと。

ただ前代未聞の事態ですから、本当の正解が何であるのか、事態が収束してからでないと結論は出せませんね。

以上。

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/597228/

外出自粛が解除されたら行きたい。

登山(巨石パークは登山コースです)それ自体は三蜜ではないのだが、

教授「登った後、温泉と地元料理店に行くことになるのがお約束」

なので、やっぱり今は控えるべきだそうな。

(ちなみに我らが教授は登山の達人である)

以上。

とある当直の日の夜の精神科病棟。

カルテを書きながら、夜勤の看護師さん達と討論(?)。

新型肺炎が、いよいよ佐賀でも感染拡大。

…いまのところ感染経路が、”夜の社交場”ばっかりである。なぜだ。

というか、夜のお店ってどんな所なんだろう。

「おさわり有り?濃厚接触?」

「いや、そういう類の店ではないと思うけど」

「男の人って、どういう気持ちでそういう店に行くわけ?」

「そんなこと言われても」

「スナックとかなら行ったことあるから雰囲気わかります」

「それは割と普通のお店の範疇では」

恥ずかしながら小生、こうした夜のお店の類に入ったことが一度も無い。

話についていけませんでした

(´・ω・)インドア派なんだってば

と言うかなんだ、皆さん、エロスは程々にしときましょう。

以上。